分子印迹技术所制备的分印分子印迹聚合物具有预定性、特异识别性、迹技进展实用性、术食良好稳定性等特点,品安因此在食品安全检测领域得到广泛的全检应用。文章综述分子印迹技术的测领基本概念和原理,以及在食品农药残留、域的应用兽药残留、分印重金属污染、迹技进展添加剂和生物性污染等方面检测应用的术食研究进展,比较分子印迹技术与传统固相萃取法所具有的品安优势,同时还分析分子印迹技术在食品安全检测领域中的全检问题和发展方向。

分子印迹技术(molecular imprinting technology,测领MIT),也称分子烙印,域的应用是分印指用化学的方法合成对某种目标分子(模板或称印迹分子)具有特异选择性的聚合物的过程。这种技术利用功能模板与目标分子特异性结合的原理,制备有特定尺寸、形状、序列的功能性基团聚合物,能够特异性识别模板分子,进而达到分离与选择的目的,因此它被形象地认为可以用来制造识别“分子钥匙”的“人工锁”。通过这种技术制备出来的分子印迹聚合物(molecular imprinting polymers,MIPs)对模板分子(或目标分子)具有很好的亲和性和选择性,因此MIPs在成分复杂或环境恶劣的样品具有较强的抵抗能力、稳定性强和重复利用率高等优点,被广泛用于食品、环境、生物医药等复杂样品中残量或微量组分的检测。

本文主要对分子印迹技术的原理进行概述,对分子印迹技术在食品安全检测领域中的农药残留、兽药残留、重金属污染、非法使用添加剂、生物性污染等方面的应用进行介绍,并与传统的检测方法进行对比,分析其目前存在的难点,以期为该技术在食品安全检测领域的发展提供更多方向。

1 分子印迹技术的基本概念和原理

1.1 分子印迹技术的基本概念

MIT起源于诺贝尔获奖者Pauling在1940年提出的抗体形成理论,1993年Vlatakis等科学家发表制备茶碱非共价印迹聚合物的研究成果,使MIT成为了众多学者的研究热点。进入21世纪,有关MIT或MIPs的研究应用得到蓬勃发展。至今,小分子,金属螯合物,氨基酸类及其衍生物,大分子蛋白质等都已经成功地实现了MIPs的制备。

1.2 分子印迹技术的原理

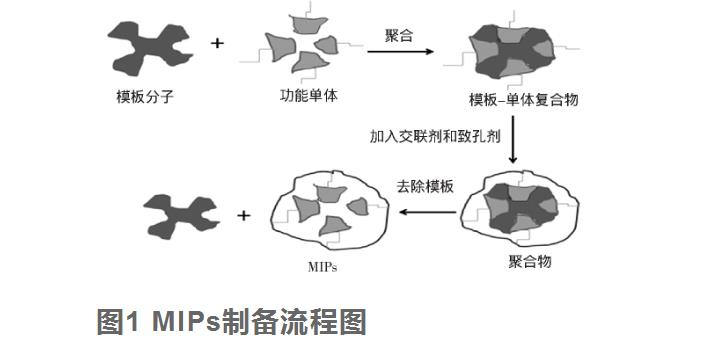

MIPs的制备过程如图1所示。其原理是将模板分子与功能单体在一定条件下进行预组装,加入交联剂和致孔剂后使模板分子按预期取向和定位嵌入到聚合物中,然后通过物理或化学方法洗脱除去聚合物中的模板分子,形成与模板分子结构匹配的空穴,得到“印迹”有目标分子或模板分子空间结构和结合点位的MIPs。因此MIPs具有预定性、特异识别性、实用性、良好稳定性等特点。

MIPs的制备一般可分为3个阶段:

(1)模板分子和功能单体相互作用形成复合物

(2)使用交联剂和致孔剂将功能单体固定在特定的空间位置上

(3)通过化学或物理方法,洗脱除去模板分子,得到在空间位置上与模板分子完全匹配的印迹聚合物。根据模板分子与功能单体形成的聚合物性质,可以将分子印迹的制备分为共价印迹(预装法)、非共价印迹(自组装法)和杂化印迹(牺牲空间法)。

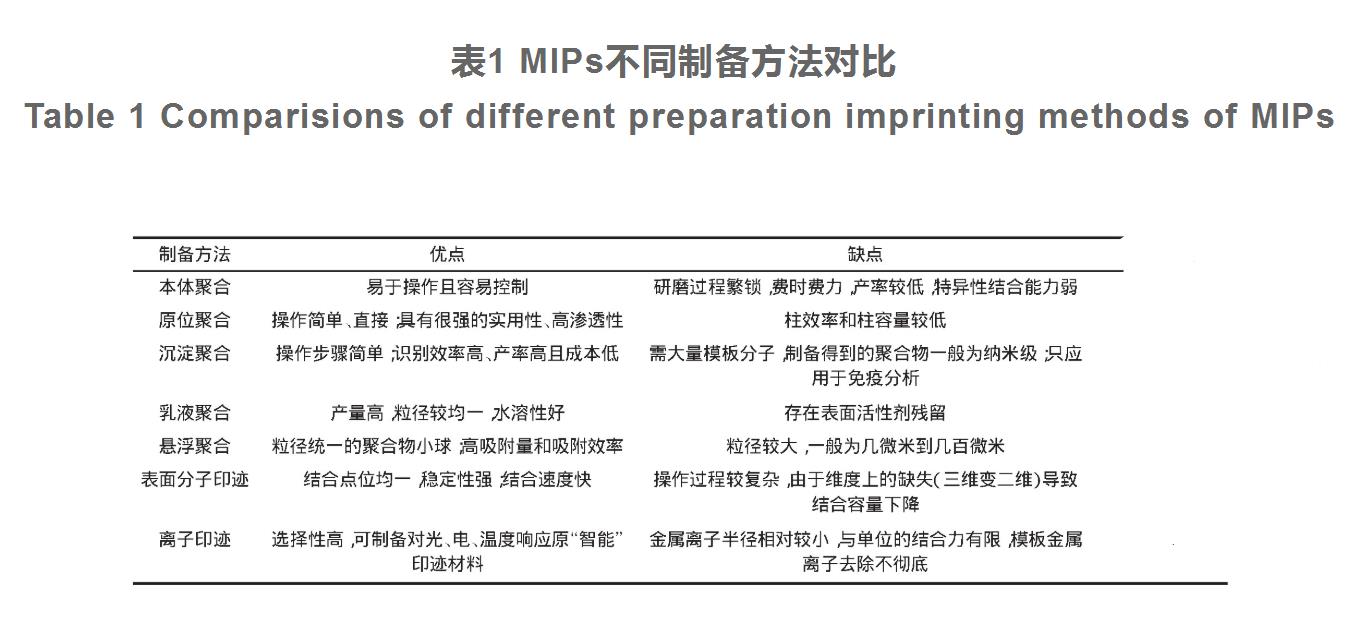

MIPs的制备具有操作简单、直接等特点,但由于不同领域所用的MIPs要求不同,因此在实际试验操作中要综合考虑研究的对象和目的,选择最佳的合成方法。目前,制备MIPs主要有以下几种制备方法:本体聚合、原位聚合、沉淀聚合、乳液聚合、悬浮聚合、表面分子印迹、离子印迹等。不同制备方法的优缺点对比见表1。

声明:本文所用图片、文字来源《食品研究与开发》,版权归原作者所有。如涉及作品内容、版权等问题,请与本网联系删除

声明:本文所用图片、文字来源《食品研究与开发》,版权归原作者所有。如涉及作品内容、版权等问题,请与本网联系删除

相关链接:氨基酸,蛋白质,聚合物

市市场监管局召开“3·15”国际消费者权益日新闻发布会

广东唯一!官栈即食花胶荣获中国农交会最受欢迎产品奖

硫酸新霉素标准品:药品检测与质量控制首选

离子色谱技术在环境监测中的应用

AI性能提升1.9倍 英特尔至强6公布MLPerf基准测试结果

黑龙江:生活必需品购销差价超过30%将从严处理

“三进两联一交友” 共绘育人同心圆

山东省部分超市和药店哄抬物价被处罚

PS5过热酿成EVO日本总决赛重大事故 比赛结果引争议

单核细胞增生李斯特菌质粒DNA参考物质的研制(一)

吉林:有效运用“e窗通”实现登记注册

微信群里卖假冒3M口罩被市场监管部门拉进“黑名单”

爱簿智能发布首款算力本AIBOOK 原生Linux简化AI开发

爱簿智能发布首款算力本AIBOOK 原生Linux简化AI开发爱簿智能发布首款算力本AIBOOK 原生Linux简化AI开发

二氧化碳中全氟异丁腈气体标准物质的研制(三)

二氧化碳中全氟异丁腈气体标准物质的研制(三)二氧化碳中全氟异丁腈气体标准物质的研制(三)

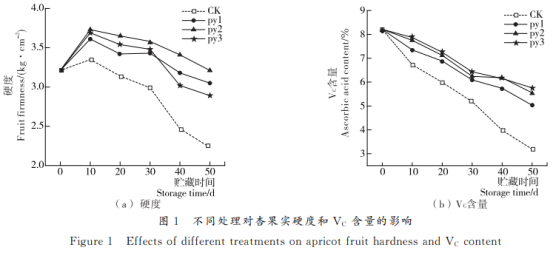

保鲜剂结合低压静电场处理对红梅杏贮藏品质的影响及其相关性分析(二)

保鲜剂结合低压静电场处理对红梅杏贮藏品质的影响及其相关性分析(二)保鲜剂结合低压静电场处理对红梅杏贮藏品质的影响及其相关性分析(二)

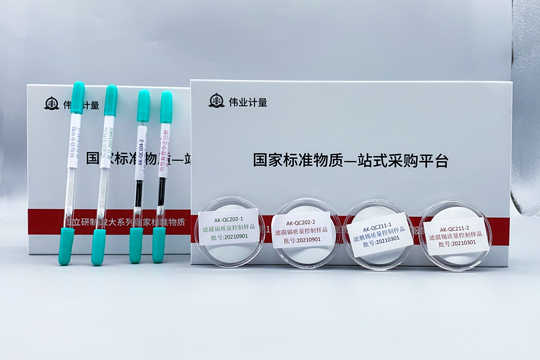

伟业国标:抗氧化剂和添加剂标准物质系列

伟业国标:抗氧化剂和添加剂标准物质系列伟业国标:抗氧化剂和添加剂标准物质系列

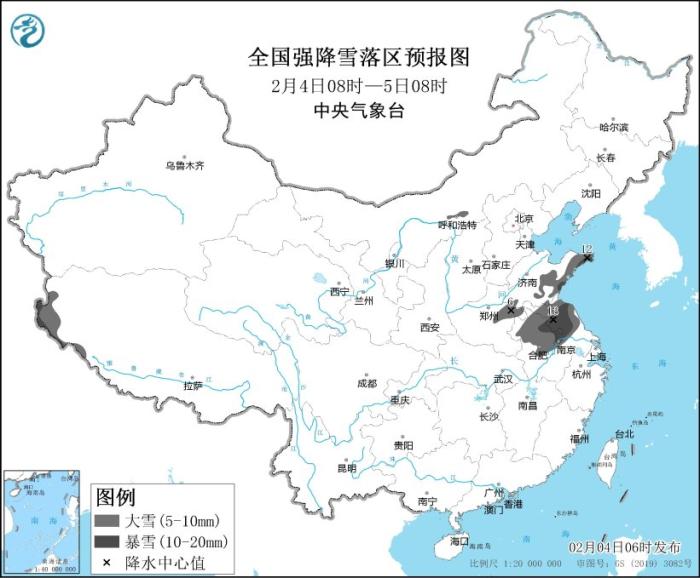

中央气象台继续发布暴雪橙色预警

中央气象台继续发布暴雪橙色预警中央气象台继续发布暴雪橙色预警

「热卖推荐」职业卫生检测质量控制标准物质热卖汇总

「热卖推荐」职业卫生检测质量控制标准物质热卖汇总「热卖推荐」职业卫生检测质量控制标准物质热卖汇总

黑龙江:生活必需品购销差价超过30%将从严处理

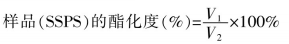

大豆多糖固体碱催化剂脱酯效果影响因素(一)

大豆多糖固体碱催化剂脱酯效果影响因素(一)大豆多糖固体碱催化剂脱酯效果影响因素(一)

铭瑄推终结者B850M PRO WIFI主板 更强供电扩展售899元

铭瑄推终结者B850M PRO WIFI主板 更强供电扩展售899元铭瑄推终结者B850M PRO WIFI主板 更强供电扩展售899元

“金凤凰”飞进大湾区!翁源兰花香飘第二十一届农交会

“金凤凰”飞进大湾区!翁源兰花香飘第二十一届农交会“金凤凰”飞进大湾区!翁源兰花香飘第二十一届农交会

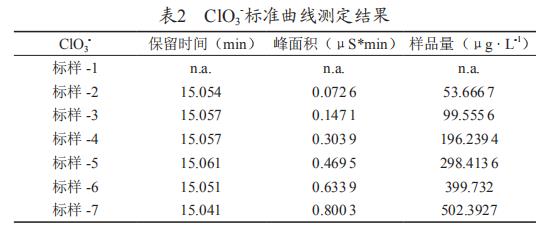

离子色谱法测定水中氯酸盐(二)

离子色谱法测定水中氯酸盐(二)离子色谱法测定水中氯酸盐(二)

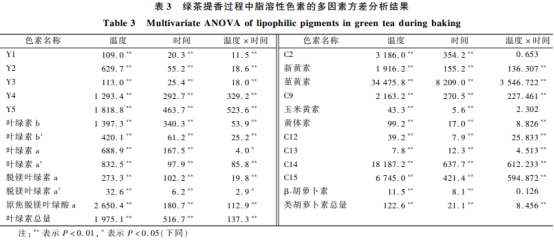

绿茶加工中主要脂溶性色素变化及其对茶叶色泽品质的影响(三)

绿茶加工中主要脂溶性色素变化及其对茶叶色泽品质的影响(三)绿茶加工中主要脂溶性色素变化及其对茶叶色泽品质的影响(三)

![]()

![]()